Page 30 - Unimore e il terremoto del 2012 in Emilia-Romagna

P. 30

Di conseguenza, sotto l’azione sismica, gli spostamenti hanno innescato un cinemati-

smo ben leggibile in pianta, ove le concavità centrali delle pareti si sono spostate verso

l’esterno. Gli angoli a metà dei lati si sono appiattiti, innescando lesioni verticali visibili

all’esterno e staccandosi dai pavimenti di piano; al contrario, gli angoli in corrisponden-

za delle punte della stella hanno subito una tendenza alla divaricazione, manifestando

delle fessure verticali visibili all’interno.

Le lesioni verticali a metà dei lati si erano già manifestate nei secoli scorsi, tanto è vero

che nei disegni di progetto relativi ai consolidamenti del 1972-1976 tali lesioni sono

evidenziate ed è indicato un intervento di risarcitura di queste fessurazioni (Figura 6).

In quell’occasione non venne colto il fatto che la causa di tali lesioni era la mancanza

di catene, oppure si decise che non fosse necessario, o opportuno, inserire tali incate-

namenti in relazione al fatto che la struttura, verificata per soli carichi verticali, appariva

correttamente dimensionata. Resta il fatto che nella struttura, soggetta ad un nuovo

sisma, le pareti si sono ulteriormente allontanate, hanno manifestato un quadro fessu-

rativo del tutto analogo a quello manifestatosi in precedenza ed hanno compromesso,

di conseguenza, la stabilità delle volte.

Sulla base di questi dati, appare evidente come la semplice risarcitura delle lesioni,

senza procedere alla rimozione delle cause del danneggiamento, ossia senza procedere

all’inserimento di catene metalliche, porti inevitabilmente al ripresentarsi delle stesse

patologie dopo ogni evento tellurico. La rimozione delle cause di vulnerabilità, quindi,

può richiedere l’inserimento di nuovi elementi strutturali che non erano presenti nella

concezione originale dell’edificio e che, peraltro, potrebbero non risultare necessari

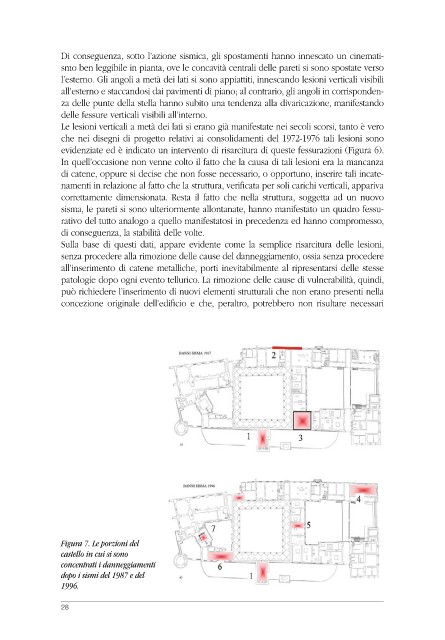

Figura 7. Le porzioni del

castello in cui si sono

concentrati i danneggiamenti

dopo i sismi del 1987 e del

1996.

28